El edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales junto al Rectorado forman parte del conjunto edilicio patrimonial conocido como Manzana Histórica de la UNL. El conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2017 por el Congreso de la Nación, reconocimiento que subraya su valor social, patrimonial y necesidad de conservación.

El proyecto del conjunto edilicio tuvo lugar en 1928, y fue diseñado íntegramente por el arquitecto español Manuel Torres Armengol dentro de la Dirección Nacional de Arquitectura (del Ministerio de Obras Públicas de la Nación). Su participación como proyectista aparece hasta en los más mínimos detalles del edificio, como lo son los artefactos de iluminación de las aulas de la FCJS.

La Manzana Histórica articula elementos propios de la tradición académica, al tiempo que evidencia las fisuras de este sistema en su búsqueda por construir una identidad nacional. La composición, organizada a partir de una trama de patios y espacios jerárquicamente diferenciados, remite al clasicismo académico. Así mismo, el edificio debía responder al ideario reformista y en medio de estas tensiones, el arquitecto adopta el lenguaje ecléctico, dentro del cual se destaca la impronta española renacentista plateresca.

La construcción del complejo edilicio se desarrolló en cinco etapas, determinadas por la previsión de los recursos disponibles. Este proceso estuvo condicionado tanto por la crisis económica de 1930 como por las restricciones en el acceso a insumos durante la Segunda Guerra Mundial, que limitaron de manera significativa las importaciones. En particular, el edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales constituyó la obra principal de la segunda etapa, iniciada en 1932. Su ejecución se prolongó durante casi una década, hasta que finalmente fue inaugurado en los primeros años de los 40.

La composición del bloque de la FCJS se ordena en torno a tres patios, los locales adyacentes configuran las aulas en planta baja, mientras que en el nivel superior se ubica el sector de gobierno y administración de la facultad. Los órganos de gobierno aparecen con criterio de jerarquía espacial en el centro del edificio hacia el frente. En la parte posterior se aloja la biblioteca, que, como todos los espacios principales, está resuelta con amplitud de superficie y proporciones y gran cuidado en los detalles de terminación, tanto en los aspectos arquitectónicos como en el mobiliario y equipamiento específico, diseñado ad hoc. Es de notar el proyecto especial del depósito de la biblioteca, realizado con estructura de hierro y entrepisos de malla, a la manera de las más importantes bibliotecas europeas.

En el proyecto de la FCJS el lenguaje ecléctico adquiere su máxima expresión. Solo el partido de organización en torno a patios, la escala, las proporciones y la condición tectónica son los elementos que otorgan unidad a un conjunto que aparece como una delicada yuxtaposición de volúmenes y motivos diversos. La fachada, los patios, las loggias, el hall de ingreso, la biblioteca: cada parte adquiere una expresión diferente recurriendo a una multiplicidad de recursos, no solo ornamentales provenientes de diferentes tradiciones estilísticas.

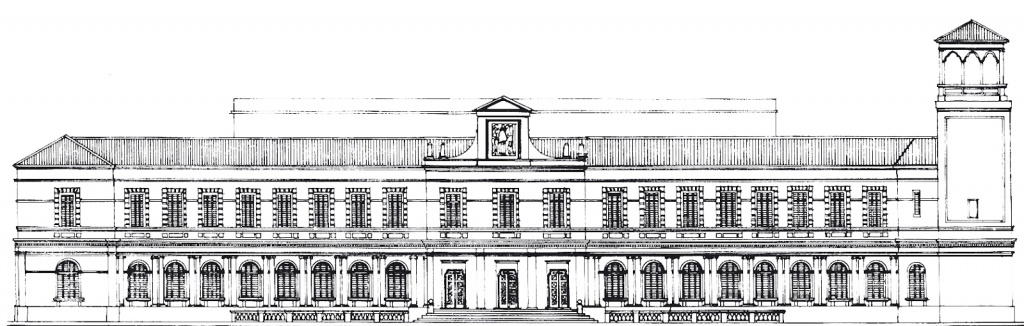

La fachada principal sobre Cándido Pujato, fue señalada como de carácter “escorialesco”, diferente al resto del edificio pero sin atentar contra a la armonía del conjunto. La característica por la que se refiere a dicho estilo destaca en su mayor simplicidad compositiva y su austeridad ornamental. De igual estructura tripartita, la fachada se compone de un volumen simétrico, de aventanamiento seriado, destacándose en la esquina oeste, el elemento que rompe con dicha simetría: la torre mirador que contiene el depósito de agua, elemento que recupera motivos típicos de la arquitectura española de inspiración mudéjar.

El portal principal, al que se accede por una importante explanada, tiene un particular detalle ornamental, un cordón que envuelve las tres grandes puertas de motivos geométricos que replican -si bien con dintel recto-las del Rectorado. Una delicada guarda fitomórtfica enmarca las aberturas.

El coronamiento del cuerpo central de la fachada aparece rematado por un frontis renacentista albertiano y una imagen alegórica a la tradición del derecho romano firmado por el escultor Antonio Peretti. La representación alude simbólicamente al sentido último de la FCJS, centrado en el conocimiento y la creación de una sociedad democrática justa: sentada la figura de Palas Atenea, diosa de la sabiduría en la Grecia antigua, recibe a los legisladores atenienses, probablemente Dracón y Solón. En primer plano, la habitual imagen de la serpiente y detrás de la diosa, una figura femenina y un perfil de la Acrópolis en el que se reconoce al Partenón.

Las fachadas laterales se mantienen uniformes gracias al ritmo de columnas y pilastras que retoman de la fachada principal de Boulevard.

La obra en su conjunto, presenta elementos propios del repertorio neocolonial combinando tejados y rejas españolas con motivos zoomórficos y guardas geométricas, arcos lobulados típicamente musulmanes, medallones, pináculos y un perfil de balaustradas platerescas que oficia de coronamiento del conjunto, todo lo cual puede asociarse, con esa particular modalidad de eclecticismo del Renacimiento Español.

En definitiva, el edificio se encuadra en la vertiente ecléctica del neocolonial, expresión poco habitual en el medio santafesino, lo que le aporta rasgos distintivos, como el volumen del ingreso principal, en el que todos los recursos se condensan en pos de lograr un efecto de fuerte presencia institucional en el paisaje urbano, realzado por el particular emplazamiento.

* Fragmentos del documento elaborado por la Comisión Promotora de la designación de Monumento Histórico Nacional de la Manzana del Rectorado - FCJS, creado por resolución 281/16 del Honorable Consejo Superior de la UNL.